Mon grand-père en uniforme de la Wehrmacht, 8 juin 1942.

Ma conscience politique est née avec une photographie. Pour certains, c’est une rencontre ou un événement, parfois brutal. Moi, c’est un peu un mélange des deux.

J’ai alors 14 ou 15 ans, j’aime l’histoire. Mes professeurs au collège donnent envie de s’y intéresser.

Sur cette photographie en noir et blanc, un jeune homme charmant. Son beau visage à peine adulte attire l’attention. Sur tous les autres portraits de lui, il a ce même sourire de Joconde, ajouté parfois à d’incroyables fossettes. Mais quelque chose sur ce cliché ne colle pas. Son uniforme. Qu’est-ce qu’il fait là dedans ?

Ce jour là, ma quête commence.

Pourquoi ? Parce que cet homme est mon grand-père maternel.

Ce grand-père qui a vécu jusqu’à mes 25 ans, n’arrêtait jamais de sourire, même quand il était de mauvaise humeur, comme si son visage était condamné à exprimer la sympathie. Ce grand-père qui écrivait des rimes à se rouler par terre de rire, peignait des icônes orthodoxes et dessinait des petits bonhommes avec des gros nez, portait des toasts personnalisés pour chacun de ses amis, à chaque occasion. Le portrait de ce grand-père, autrefois artisan pâtissier, orne à jamais toute une série de tasses et d’assiettes dans notre placard.

Pendant plus d’une année, je vais me plonger dans des lectures abruptes, violentes, qui racontent l’histoire de l’Allemagne de cette époque maudite. Je vais dessiner frénétiquement des frises chronologiques, découper des photographies pour les recoller sur des articles que je rédigerai jusqu’au milieu de la nuit et apprendre par coeur les moindres événements factuels de cette guerre infecte qui a mis à sang le monde pour une seconde fois, vingt ans à peine après la première qu’on avait dit être la « der des der ». Je connaissais les noms de tous les généraux d’armée, ces étranges personnages aux mines d’ancien régime, meurtriers fascinants dont la société contemporaine ne tarit pas d’éloges, alors qu’ils n’étaient en définitive que les organisateurs de la boucherie.

Mon grand-père. Après-guerre.

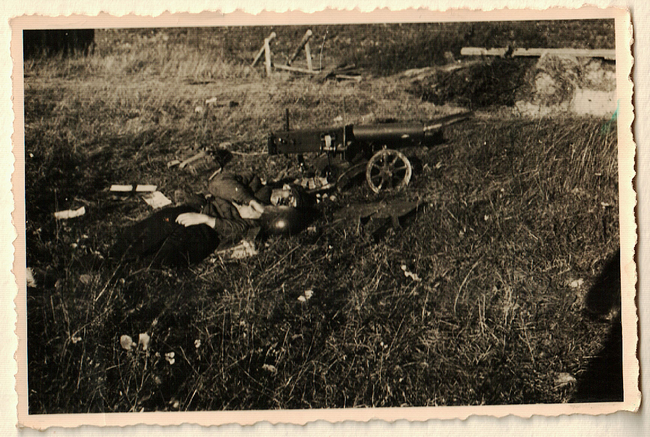

Photo de cadavres sur le front de Russie, 1941. Anotation de mon grand-père : « Est-ce nécessaire ? »

Avant la guerre, mon grand-père est dans les jeunesses hitlériennes. Comme beaucoup de sa génération, il y croit, il admire le Führer. Mais il ne parlera jamais de cette passion. La seule chose qu’il me dira 70 ans plus tard, c’est qu’Hitler a bien « commis des erreurs » et qu’il n’aurait pas dû agir comme ça…

Mon grand-père est recruté dés 1940 et envoyé en France pour tenir la ville de Calais jusque l’année suivante. En juin 1941, il part de Barby (en Saxe-Anhalt) pour le front de l’Est, dans la 18ème armée (XIIIème Corps, IIème section) : Pologne, Pays Baltes, Russie (Pskov, Dno, Kinguissepp, puis Kolpino près de Leningrad).

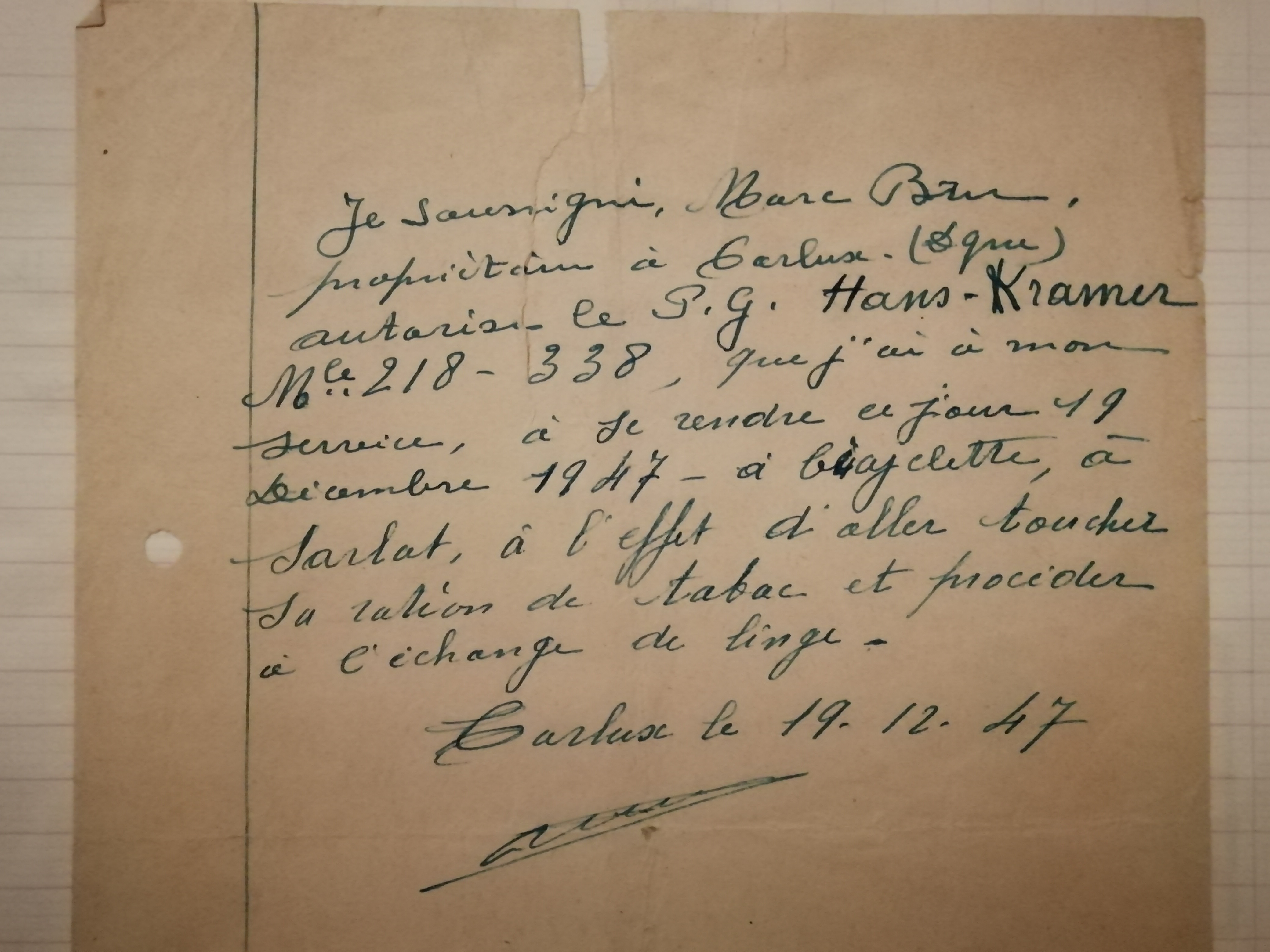

Puis, ses pieds gèlent et il est renvoyé en Allemagne, où il forme de jeunes recrues à l’artillerie. Il n’a alors lui-même que 22 ans ! Il est finalement envoyé à Nieuport (Belgique) en 1943, avant d’être arrêté en 1944 et envoyé comme prisonnier dans une ferme à Carlux en Dordogne du 25 août 1946 au 31 janvier 1948, sous le matricule 218-338.

Il ne me racontera que sa vie de prisonnier de guerre en France, à renfort d’anecdotes. Je ne me souviens que d’une histoire de matelas, jeté par la fenêtre parce qu’infesté de puces, « tant de puces que le matelas marchait tout seul »…

Sur ses photos de la guerre, s’il n’y en avait pas quelques unes avec des cadavres, on pourrait croire qu’il est allé en colonie de vacances. Sur toutes les photos, il est le plus souriant.

Mais il ne dira rien d’autre : un silence qu’il emportera dans sa tombe en 2012.

Mon grand père rapporte les cadeaux de Noël. Front de Russie, 1941.

Mon grand-père, prisonnier à la ferme en Dordogne, 1947.

Au delà de l’histoire de mon grand-père, c’est notre histoire à tous que je lis, avec ses horreurs et ses héros. Une série de livres vont me marquer à jamais : « Au nom de tous les miens » de Martin Gray, « Si c’est un homme » de Primo Levi, « Par delà le crime et le châtiment » de Jean Améry, mais aussi les livres de l’ancien soldat de la Wehrmacht Sven Hassel, ou encore l’insupportable « L’enfer nazi, les techniciens de la mort »…

Je ne les lis pas, je les dévore et je remplis mon esprit de pré-adolescent d’images de souffrances. Puis un jour, je m’arrête. Je comprends que mon histoire familiale n’a rien d’héroïque, qu’il n’y a pas de résistants chez nous.

Mais, croyez-le ou non, c’est grâce à mon grand-père que je suis antifasciste. La « banalité du mal » est une notion que j’ai appris très jeune.

Depuis, on a pris comme une revanche sur l’histoire : Ma mère, sa fille, s’est mariée avec un français, mon père. Un an après avoir absorbé tout ce que je pouvais bien absorber sur la guerre, j’ai commencé à me dire anarchiste. J’avais alors exactement 17 ans, l’âge que mon grand-père avait quand il a rejoint les hitlerjugend. Cinq ans plus tard, je me suis lié pour presque quinze ans avec une fille venue de Russie, qui a façonné ma personnalité et l’internationaliste que je suis aujourd’hui. Entre 2007 et 2009, j’ai passé beaucoup de temps aux côtés des exilés de Calais, à l’endroit même où mon grand-père a eu ses premiers faits d’armes au service de l’Allemagne nazie…

Un retour en arrière, comme pour guérir du passé.

On dit toujours que c’est la génération des petits-enfants qui accomplit le devoir de mémoire que leurs parents n’ont pas fait, par honte ou par peur de réveiller les démons enfouis de leurs parents et de briser la loi du silence.

Moi, je n’ai pas de héros chez moi, et pourtant j’ai fait mon travail de mémoire. Le fascisme ne passera jamais par moi, car si j’ai adoré le grand-père, j’ai condamné le nazi qui sommeillait en lui. J’ai appris à faire la part des choses.

C’est la première fois que je raconte cette histoire. Elle fonde ce que je suis.

« No Pasaran ! »

IanB, le 4 juin 2019

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers safely and practically.

We aim to gain you 300-1000+ real human followers per month, with all actions safe as they are made manually (no bots).

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

Let me know if you are interested and have any questions.

Kind Regards,

Megan

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers safely and practically.

We aim to gain you 300-1000+ real human followers per month, with all actions safe as they are made manually (no bots).

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

Let me know if you wish to see some of our previous work.

Kind Regards,

Libby

Hi there,

We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically.

– We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month.

– People subscribe because they are interested in your channel/videos, increasing likes, comments and interaction.

– All actions are made manually by our team. We do not use any ‘bots’.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you have any questions, let me know, and we can discuss further.

Kind Regards,

Emily

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

– Guaranteed: We guarantee to gain you 300-1000+ followers per month.

– Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.

– Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

Kind Regards,

Libby

Unsubscribe here: https://removeme.click/unsubscribe.php?d=volte-face.info