Lundi 30 septembre 2019 – 21 heures, je suis dans le train qui me ramène chez moi. Maintenant que je ne suis plus en tension, je sens mon dos me faire souffrir et je peine à retenir mes larmes. Je relâche la pression. Au delà du fait que j’ai la chance, encore une fois, de ne pas dormir en prison, j’ai cette rage sourde faite d’angoisse qui me reprend à la gorge, comme à chaque fois que l’injustice dont je suis témoin me renvoie à mon impuissance, à notre impuissance à tou·tes.

Oui, samedi j’étais dans les rues de Montpellier alors que se déroulait la manifestation pour l’Acte 46 des gilets jaunes. Faudrait-il s’en défendre ? Je venais de rejoindre Casti et Vanessa, mutilé·es à vie par des armes de police, et Christophe qui comme moi, témoigne chaque jour de sa vie désormais des violences d’État, de ce totalitarisme qui s’installe par la violence des matraques et le bruit des bottes. Quand on met le pied dedans… Dans les rues de Montpellier, j’ai aussi croisé furtivement Dylan, qui vient à peine de perdre son œil, et Camille, observatrice de la LDH qui, avec d’autres, tente d’alerter sur ce qu’il est en train de se passer, et subit pour cela les violences de cet Etat de Droit qui se croit encore garant des libertés, mais s’emploie à les piétiner une à une.

Je ne venais pas à Montpellier pour manifester, mais pour participer en tant qu’invité pour le collectif Désarmons-les ! à une conférence-débat comme j’en ai fait beaucoup d’autres, sur les armements et l’histoire du maintien de l’ordre, mais aussi à une rencontre des observatoires des violences policières initiées entre autres par la Ligue des Droits de l’Homme. Pour autant, il était tout à fait normal que je participe à cette manifestation au cours de l’après-midi.

Aux alentours de 17 heures, je suis donc nonchalamment la manifestation, dont je suis évidemment solidaire, quoi qu’en disent les commentateur·ices insipides et réactionnaires qui s’emploient depuis des mois à enterrer dans les médias une révolte populaire tout ce qu’il y a de plus sincère et de plus légitime et à criminaliser celles et ceux qui persévèrent à battre le pavé.

La foule, plutôt bon-enfant, s’approche alors du centre commercial Polygone. En réponse à sa volonté d’entrer dans le centre, les vigiles abaissent brutalement les rideaux de fer sur les gens et les aspergent de coups d’extincteurs. Je suis alors à vingt ou trente mètres de là.

En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, une équipe de policiers des Compagnies d’Intervention déboule depuis une galerie marchande et, sans même savoir ce qu’il se passe, agresse violemment toutes les personnes présentes, consommateur·ices du samedi compris, à renfort de gaz poivre et de coups de matraques et de boucliers. Deux personnes sont interpellées, dont une sera relâchée quelques minutes plus tard.

Des observateur·ices sont là, vêtu·es de leurs chasubles floqués LDH. Il·les filment tout. Je me trouve alors à leur droite et conteste cette charge aléatoire et violente en prenant à partie les policier·es en ces termes : « Vous ne savez même pas qui vous avez pris, vous avez choppé quelqu’un au hasard, vous êtes des minables. Vous attrapez comme ça, vous ne savez rien. Vous arrivez, vous attrapez des gens », puis “Vas-y tu te calmes !” (à celui qui frappe de son bouclier). En droit, on est très loin de l’outrage.

Les compagnies d’intervention commencent alors à repousser avec violence les observateur·ices, notamment en leur assénant des coups de boucliers, cela alors qu’absolument personne ne s’oppose physiquement à ell·eux.

Un, deux, trois coups de boucliers. Alors que je sens les observateur·ices de la LDH en difficulté, je repousse du plat de la main un nouveau coup de bouclier lancé en leur direction, avant de m’écarter. La situation semble s’apaiser et je me retrouve debout, passif, à observer la scène, placé à deux ou trois mètres des policier·es, entre ell·eux et un bac à plantations.

C’est ce moment qu’un agent de la CDI choisit pour surgir de derrière les rangs de ses collègues, foncer sur moi tête baissée et me faire une prise de rugby au niveau des jambes, me faisant brutalement chuter sur le bac à fleur, avant de me tirer à terre, me retourner en m’étranglant avec le col de mon tee-shirt, puis m’écraser la tête, tandis qu’un de ses collègues m’écrase l’épaule avec sa botte et qu’un troisième me passe les menottes en effectuant une torsion improbable avec mon bras. Le premier, tandis qu’il m’écrase le visage sur le sol avec force, me crie « Tu fermes ta gueule maintenant, hein ? ». Mes lunettes et mon téléphone portable sont brisés dans l’action.

Je suis relevé et immédiatement emmené vers la galerie commerciale d’où il·les sont arrivé·es et où l’équipage s’en prend verbalement aux observateur·ices qui nous suivent en filmant. A l’autre bout, je suis remis à des policier·es qui ne savent absolument pas ce qu’il s’est passé et qui m’embarquent aussitôt au commissariat central. On m’accuse alors de violences sur PDAP et outrage, le grand classique des policier·es pour arrondir leurs fins de mois, quitte à produire des déclarations mensongères et se rendre coupable de faux en écritures.

Lorsque j’arrive au commissariat, un groupe d’OPJ se rassemble dans le couloir, dépités. Il·les soufflent et pestent contre leurs collègues : « Qu’est-ce qu’ils nous ramènent ? Ils les ont tous tapé ou quoi, ils sont tout amochés ».

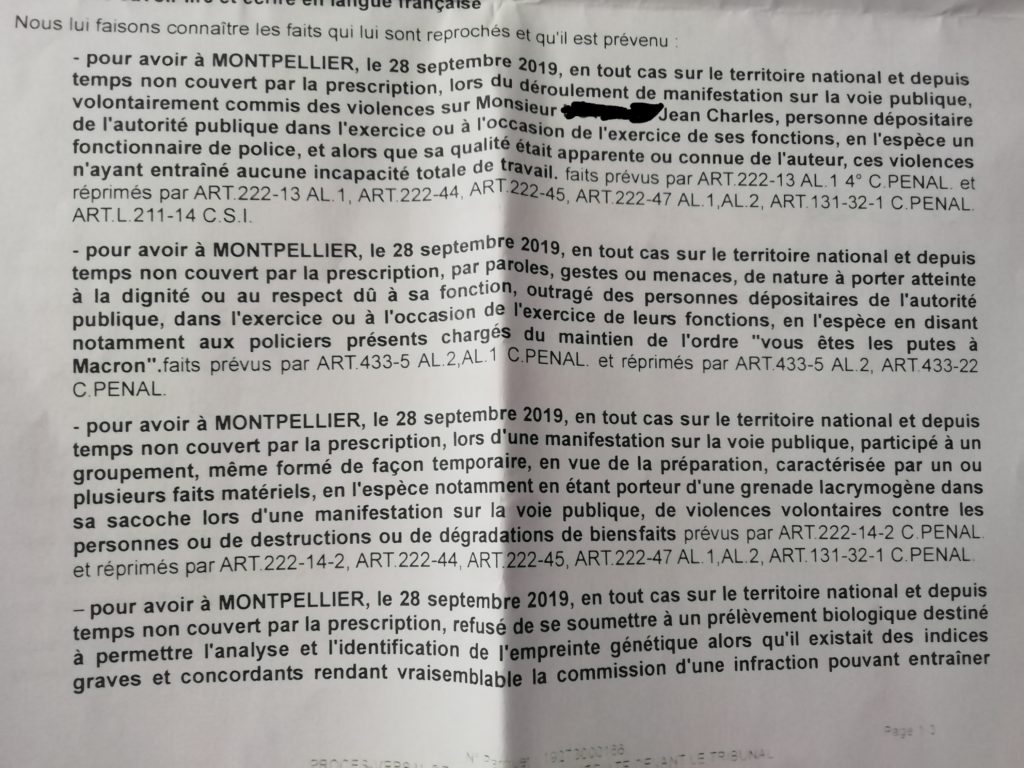

Entre la découverte d’un cadavre de grenade lacrymogène MP3 (oui percutée, donc un cadavre) dans ma sacoche et le passage de mon identité au fichier des personnes recherchées, mon arrestation prend une autre couleur. Un OPJ se charge d’appeler les « agents secrets » (NDLR, les renseignements) et on m’accuse également de « participation à un groupement en vue de commettre des violences ». Les faits ne seront requalifiés que bien plus tard. L’intention de commettre des violences est justifiée par la présence sur moi de cette grenade usagée et l’outrage par un « pute à Macron » sorti de nulle part (il·les ignorent sans doute que des personnes comme moi mettent un point d’honneur à ne jamais prononcer d’insultes putophobes). Les violences quant à elles n’ont entraîné aucune ITT, puisque il est de notoriété publique qu’un bouclier vaguement effleuré de la paume d’une main ne souffre pas. On m’ajoutera par la suite le désormais classique « refus de se soumettre à un prélèvement biologique », qui est bien confortable pour poursuivre des gens quand on les a placé en garde-à-vue sans motif juridiquement valable.

L’OPJ qui m’auditionne oscille entre agacement et « je m’enfoutisme ». Il me dit d’appeler un proche et mon avocat avec mon téléphone, sans chercher à entendre le contenu de l’appel. J’appelle donc trois avocat·es de la Défense collective d’affilée et laisse des messages par messagerie chiffrée à mes proches, avant d’éteindre le téléphone.

S’ensuivent plus de 39 heures de garde-à-vue dans la cellule numéro 5 où, comme il est de coutume dans les geôles de la République, les sols et les murs sont recouverts d’un délicieux mélange d’excréments, de sang séché et de zestes corporels, de restes de repas et de boulettes de papier mâché collés aux parois comme autant de micro-sculptures. Et, au-delà des éternels blases gravés dans la peinture ou inscrits à la flamme d’un briquet, je découvre ce que je n’avais jamais vu auparavant dans une cellule : des traces de bouche laissées au rouge à lèvre par une personne qui a jugé sain et pertinent d’embrasser les murs de la cellule (si si). Le seul matelas en plastique de la cellule étant occupé par un autre gilet jaune interpellé, je demande à obtenir un autre matelas, qui sent tellement la mort que je demande finalement une couverture de survie pour isoler mon corps et mes vêtements de cet immondice qui doit me servir de couchette. Autant dire qu’une nuit passée dans un sachet en aluminium qui crisse n’est pas des plus reposantes, sans compter qu’au bout de quelques heures on a l’impression que notre corps sent autant la crasse et l’urine que la cellule dans laquelle on tourne comme lion en cage. Mais heureusement, les deux gâteaux bretons et la briquette de jus « à base de jus concentré » du matin, ainsi que le riz croquant mélangé à une sauce à la viande absolument insipide du midi et du soir viennent rythmer la journée, sinon on pourrait avoir des raisons plausibles de penser que l’État aurait commis ou tenté de commettre à notre encontre des traitements inhumains et dégradants.

Comme j’ai choisi de ne rien déclarer (car on n’a rien à prouver à nos oppresseurs), les auditions n’ont pas été des plus intéressantes. Me Jauffrè Codognes, l’avocat venu m’assister, n’arrive qu’en début d’après-midi suite à un contre-temps qui n’est pas de son fait mais du aux conditions dans lesquelles il a été désigné pour substituer l’avocat que j’avais demandé la veille, ce qui compromet ma sortie éventuelle de garde-à-vue le soir-même.

A 8h30 le lundi, je suis déferré au tribunal où je rejoins d’autres inculpés dans la cage des déferrés. Avec moi, trois autres personnes arrêtées à la manifestation de samedi, qui m’aident à relativiser ma situation par leur humour et leur humanité. On fait connaissance, on joue au chamboule-tout avec les bouteilles d’eau qui nous ont été distribuées et on se soutient mutuellement. Mais chacun a à l’esprit la prison où il se pourrait qu’on dorme tous ce soir…

Je revois Me Codognes avant l’audience, qui promet d’être tendue. On connaît la sévérité du Parquet de Montpellier, qui n’a cessé d’envoyer derrière les barreaux des manifestant·es au cours des derniers mois, parfois pour beaucoup moins que ce qu’on me reproche aujourd’hui.

Mais encore une fois, la chance et mes garanties de représentation me sauvent la mise et m’évitent la détention provisoire. Dans la salle d’audience, il y a beaucoup de monde venu en soutien aux interpellé·es de samedi, ça fait chaud au cœur.

Après une demande de renvoi acquise de droit, la procureure requiert un contrôle judiciaire jusqu’à mon procès le 28 octobre, impliquant une interdiction de me rendre dans l’Hérault et une interdiction de participer à une manifestation sur tout le territoire national. Le juge suit les réquisition et je sors libre, après exactement 48 heures de privation de liberté et de stress.

J’ai conscience que je suis le plus chanceux des quatre déferrés de la manifestation du 28 septembre à Montpellier. Sullivan et Joshua, les deux qui ont accepté d’être jugé le jour même, ont écopé de 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt assortis d’une interdiction de manifestation de 2 ans et de 6 mois de prison avec sursis assortis d’une interdiction du territoire français de 2 ans. Le troisième, Gilles, est envoyé en détention provisoire jusqu’à son procès le 28 octobre. Nous serons donc jugés le même jour.

Maintenant, il s’agit de préparer ma défense.

Lorsque je rallume mon téléphone, je reçois les dizaines de messages de soutien qui me sont adressés. C’est avec beaucoup d’émotion que je prends à conscience à nouveau de la puissance de nos réseaux de solidarité et de la sincérité des liens qui nous lient à travers tout le pays et au-delà. J’ai même reçu des messages de soutien d’au delà des frontières. Que l’État se tienne sage, car notre solidarité est une arme !

Je remercie encore une fois toutes les personnes amies et solidaires, qui nous permettent de tenir quand on est enfermé·es : ça donne de la force quand on est en cellule et qu’on sait que ça bouge et que ça s’inquiète pour nous dehors.