Du 24 octobre au 5 novembre 2013, j’étais en Cisjordanie. Le 4, ma mère m’appelle alors que je suis dans un village près de Jenine et me demande de revenir aussi vite que possible. Mon père est à l’hôpital en France et son état montre des signes que c’est bientôt la fin. Depuis trois ans, un myélome multiple avait été détecté et les précédentes chimiothérapies avaient juste retardé un peu l’échéance ultime. Mon père avait 58 ans lorsqu’il est mort, le 2 décembre 2013.

5 novembre 2013

On a marché dans les rues du village. Lampadères jaunes, asphalte humide, le vent qui soufflait. Les étreintes sans larmes de maman. Puis, mon visage fatigué dans le miroir de la salle de bain. Je suis un morceau de lui. Papa, cet homme juste et bon, intègre et amoureux de la vie, incarnation de l’humilité et d’une rationalité en toute circonstance. Papa a fermé la porte de sa chambre d’hôpital, la 17, en nous souriant. S’il devait nous quitter, je veux que ce soit le sourire aux lèvres et sa main dans la mienne.

Aujourd’hui, il n’avait que 17 000 plaquettes et son myélome était à 89 grammes. Impossible d’avoir beaucoup d’espoir. Il m’a dit qu’il boirait ma mixture à base de plantes rapportées de Palestine. Les miracles n’existent pas, mais on s’en fout. Je m’en fous, car seul compte encore pour moi sa joie de m’avoir près de lui. Il n’a jamais eu les mots pour témoigner de son amour pour nous, mais je sais le lire dans chaque pli de son visage. Oui, j’ai pleuré, mais pas devant lui. Depuis mon retour, le temps est suspendu dans l’air, il a perdu tout son sens. Les aiguilles se sont arrêtées. Le cancer est un monstre infect. Tiens bon papa, tiens bon. On t’aime, ta vie a été une réussite.

7 novembre 2013

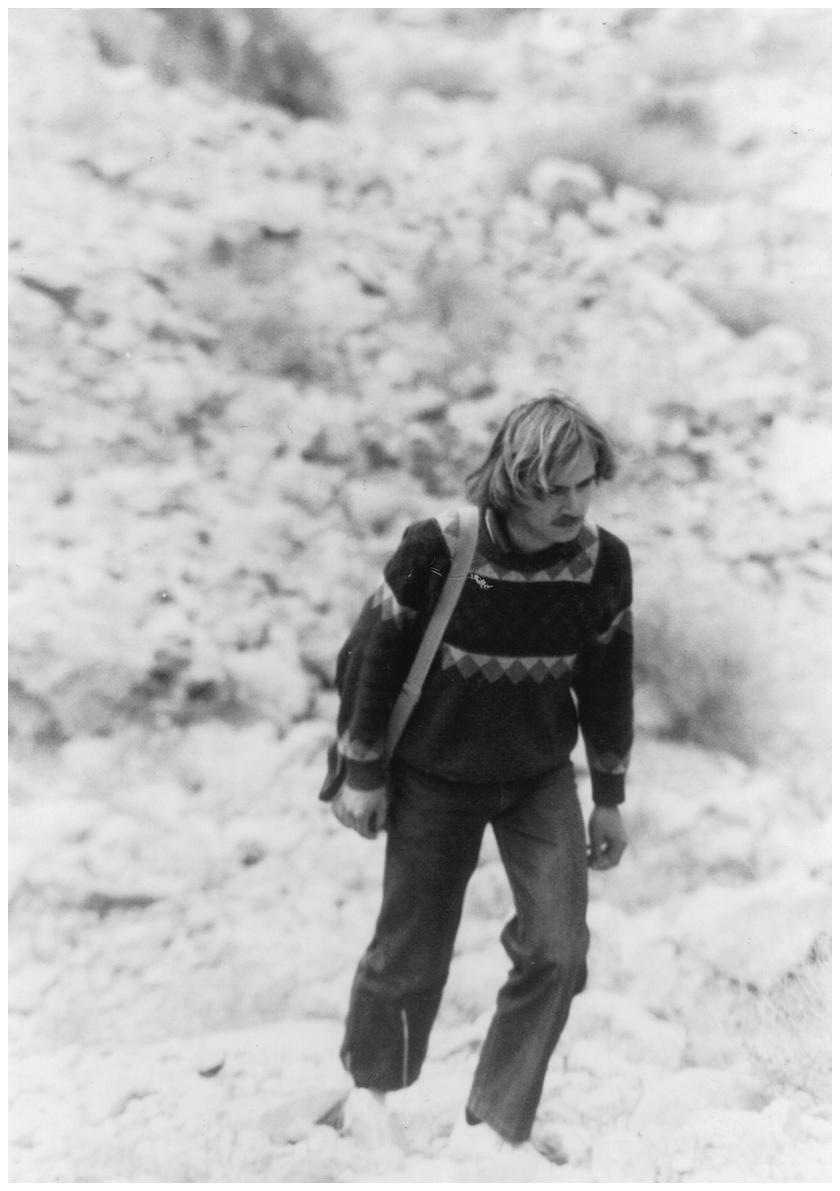

Papa était en forme. On a marché à trois, avec maman, dans les couloirs de l’hôpital. Papa tirait la perche à roulettes de sa perfusion, habillé d’un polo vert et d’un pantalon de toile qu’il n’aurait jamais mis dans d’autres circonstances. J’ai aimé ce moment, c’était touchant. Papa ne laisse rien paraître, solide comme un roc. Il porte bien son prénom, Pierre. A le voir, on ne peut croire qu’il est dévoré de l’intérieur, que son organisme est un champ de bataille. L’hideuse bête est en train de nous voler mon père, mais il est bien vivant. Et je sais qu’il le sera jusqu’au bout.

Dans ces circonstances, on est tout à fait incapable de penser la suite. Et surtout, on s’en fout de tout, des manies des uns et des autres, des faux-semblants et des mensonges. Tout est en suspens. Le goutte-à-goutte de la poche à sodium, le plateau-repas, les cheveux frisés de papa, ses pantoufles bleues, son regard tendre, son apétit pour le gateau apporté par des amis.

Maman ne pleure plus, elle est angoissée, elle s’agite pour ne pas prendre le temps d’imaginer la suite, répond au téléphone et remplit les tâches demandées par papa, tout ce qu’il aurait fait s’il n’était pas alité. Nos têtes tournent, plus rien n’est réel, plus rien ne trouve tout à fait son sens, sauf celui de ne surtout rien changer aux habitudes. On sera là pour lui, coûte que coûte. Le maintenir vivant jusqu’à ce qu’il ne soit plus, c’est tout ce qui importe encore. Nous n’avons ni Dieu, ni miracles auxquels nous raccrocher, nous n’attendons pas du myélome qu’il rebrousse chemin. Je tombe de sommeil.

8 novembre 2013

Il se tenait dans l’encadrure de la chambre n°17, tenant dans sa main la perche de la perfusion, les yeux rougis. Mon oncle et ma tante marchaient avec nous vers la sortie du service hématologie, sans quitter du regard papa qui leur disait au revoir de sa main libre. L’atmosphère était lourde. Lorsqu’on a quitté de vue papa, devant l’ascenseur, je n’ai pas pu retenir mes larmes.

Deux bouteilles de jus de pomme fait par mon oncle, une partie de pickomino, du thé à la bergamotte, une nouvelle balade jusqu’à la chapelle de l’hôpital et cette valse des infirmières pour amener et retirer le plateau-repas, apporter et remporter le thermomètre, demander si tout va bien…

Les résultats de l’échographie étaient bons : rien de grave du côté des reins. Papa pourra rentrer ce weekend à la maison. Permission de sortie jusqu’à lundi. Un répis seulement.

Mon esprit perd les pédales, je passe une grande partie du temps sans papa à vagabonder dans ma tête. Je n’arrive plus à parler, j’additionne les silences quand maman me parle. Je pense à ma copine, j’ai terriblement besoin d’elle. Je tire ma force de sa présence, comme toujours.

10 novembre 2013

Le répis aura été de courte durée. Après une journée comme toutes les autres, de discussions, de repas et de jeux (j’ai gagné au quirckle !), papa a mal dormi, perturbé par un mal de crâne et une réaction cutanée sous le cou. Maman m’a réveillé par deux fois et déjà je ne dors plus. Ils déjeunent en bas et je m’apprête à les rejoindre. Il faudra très probablement ramener papa à l’hôpital avant l’heure…

J’écoute les grincements des portes du bas et, dans les draps moites de la nuit, au cours de laquelle mon corps n’a cessé de transpirer, mes yeux protestent pour rester encore un peu clos. Mais la salle de bain m’attend. Je dois me lever, faire preuve du courage et de l’abnégation que ce genre de situation requiert.

11 novembre 2013

Après deux nuits sans sommeil, papa dort profondément dans l’atmosphère étrangère mais néanmoins rassurante de sa chambre d’hôpital. La chimie des médicaments aura eu raison de ses douleurs et le revoilà branché à sa fidèle perfusion. Sa famille et ses amis sont passés, l’auront vu souriant et seront repartis les yeux rougis, à la fois ému de l’avoir vu en forme et effrayés à l’idée que c’était peut-être la dernière fois.

Moi aussi demain je repartirai avec un sentiment similaire, sans avoir eu les derniers résultats de la bête hideuse qui habite papa. Dernière journée près de lui. Le dos appuyé au radiateur, maman lit le journal, les bruits assourdis du couloir parvenant jusqu’à nous par intermittences. Apesanteur terrestre, ambiance d’hôpital.

12 novembre 2013

Compartiment vide de seconde classe. Le train est vide lui aussi. Mes sacs occupent deux places, j’attends le départ. Je ne pouvais plus rester, mon esprit commençait à entrer en résistance, à se familiariser avec le sentiment de malaise qui m’habite depuis que je suis rentré de Palestine. Je ne veux pas routiniser ma peine et rester dans l’attente fiévreuse de la mauvaise nouvelle qui infirmerait nos derniers espoirs. Elle viendra de toute façon, et pour la recevoir sans perdre la tête, je dois retrouver un environnement « normal ». Ici, j’étais comme rélié à papa par sa perfusion de cortizone. Maman est plus sereine que la semaine dernière, c’est le moment de m’absenter un peu, quitte à revenir dans quelques jours. Souffler.

20 novembre 2013

Entre temps, je suis retourné à Troyes avec ma copine. Il y avait toute une partie de la famille, on a joué à des jeux de société. Papa était bien, heureux malgré l’évidente douleur dans ses oreilles. Une otite lui enserre le crâne depuis une semaine, probablement une conséquence de la fixation du myélome.

Mais tout le monde a fini par partir. Dimanche, on a rendu la maison au silence et maman à son hyperactive solitude. Papa a été rebranché sur sa perfusion et a pu somnoler un peu, reprendre un peu de forces pour rester vivant.

27 novembre 2013

Une nouvelle semaine s’est écoulée. Léthargie, infarctus, euphorie passagère, l’état de papa a changé d’un jour sur l’autre, de mal en pis, nous mettant dans une situation d’angoisse continue. Mon frère parle d’ascenseur émotionnel : chaque jour on croit la dernière heure venue, puis un changement subit intervient pour nous replonger dans le doute.

Hier, son coeur était pris dans un étau, s’est emballé, faisant craindre la fin, mais le médecin a voulu le préserver d’une mort trop douloureuse qui aurait pris plusieurs heures pour l’éteindre. Ils l’ont relancé et papa semblait comme électrisé, sa batterie rechargée. Il souriait. Je n’étais pas là, mais ce soir maman a voulu que je sois là. Elle pense que c’est bientôt la fin. Je ne crois plus rien. Déjà les proches et amis nous font part de leurs pensées mortifiées. Ca fait peur.

La fin est une réalité qu’on entrevoit rarement. Le néant de l’après-vie est une chose affreuse qu’on imagine comme un sommeil douloureux, ou une chute infinie dans un noir sans fin. L’abyme du rien. Pourtant certains prétendent l’idéaliser et l’embellir, en en faisant un monde vaporeux, une étendue de coton, quelque chose d’aussi angoissant qu’une station spaciale en orbite, qui serait capitonnée et remplie d’une ennuyeuse douceur. L’éternité dépourvue d’animation, sorte de placenta sans issue dans lequel on pourrait s’emmerder à jamais. Moi, je n’y vois rien, pas même un Eden kitsch à l’image d’un jardin terrestre, ou notre âme pourrait se vautrer dans un tapis de fleurs en sirotant du jus de goyave. Rien, même pas la nuit.

29 novembre 2013

Son coeur s’est emballé. On aurait dit que quelque chose lui lançait des coups de poings dans le thorax. Vingt minutes de douleur, puis ça s’est calmé. Il dort, la perfusion de sang O+ vient de se vider. Mes grands-parents et ma cousine sont en route. Et le notaire viendra demain matin. On pense qu’après ça, inconsciemment ou consciemment, papa va lâcher du lest, va abandonner le combat. Son visage est paisible, il n’a pas de douleur, c’est ce qu’il faut.

Mouchoirs, compresses, amoxcilline, acupan, oxygène, polyonique, hémoglobine, électro-cardiogramme, aprazolan, eau vichy…

On est là, on s’occupe, mon frère lit des bandes dessinées, maman fait un aller-retour à la maison pour se reposer. Le temps est toujours suspendu, à l’arrêt. Rien n’a vraiment d’importance maintenant. On est accrochés à la maladie de papa. De temps en temps, il ouvre les yeux, dit quelques mots, esquisse un sourire, un quart de sourire, puis ses yeux se referment.

Ces dernières semaines nous auront enseigné beaucoup sur l’âme des autres. Leurs réactions face à la mort révèle leur nature profonde. L’égoïsme teinté de religiosité, la nécessité pour les uns et les autres de tenir la main du malade, quitte à s’imposer, à ignorer sa fatigue, à nous manquer de respect en faisant fi de nos demandes et sollicitations. On a compris que les gens sont souvent maladroits et inaptes à faire preuve de bon sens, d’à-propos. Entre ceux qui sont prêts à lui téléphoner à toute heure et pendant des heures, ceux qui nient la réalité de la maladie et ne saisissent pas la gravité de la situation. Seule une infime partie d’entre eux se montre à la hauteur.

3 décembre 2013 (peu après minuit)

Papa est mort hier à 13h30, allongé dans son lit d’hôpital. Il semble avoir mordu volontairement sur la poche de sang qu’il avait sous la langue et qui a provoqué une hémorragie. Je n’ai pas envie de décrire cette journée.

11 décembre 2013

Des visages, plein de visages. Furtifs, on les oublie, on les range dans des cases de notre mémoire, en réserve pour le jour lointain où on les recroisera. Tous les visages du passés réunis autour de cette salle du crématorium, posés sur leurs corps vêtus de noir. Ils écoutent nos mots, ceux qui racontent nos maux. La perte d’un père. Pas de pleurs, trop tard pour pleurer. On a pleuré avant, par peur de vivre ce moment. Et maintenant qu’on le vit, la tristesse mélancolique l’a emporté sur la peur. Pleurer est devenu difficile, car même les larmes ont perdu de leur sens maintenant que papa n’est plus là.

Un visage, fermé, immobile et froid. Dans son linceul je n’ai pas reconnu papa. J’ai regardé ce visage éteint à quatre reprises, je suis le seul à l’avoir autant vu. Et il s’est imprimé dans mes yeux, je le vois et revois chaque jour depuis. Son visage mort m’accompagne depuis plus d’une semaine, dés qu’il y a un instant vide, un moment où je ne pense pas à autre chose. Je ne pleure plus. J’ai pleuré chaque fois que je me suis retrouvé devant son corps inanimé, j’ai pleuré dans son bureau brusquement vidé de son âme, où des monceaux de fleurs ont été entreposés suite à la cérémonie.

La cérémonie, spectacle organisé pour ceux qui restent, animés d’une foi mystique, dans la certitude qu’on communique avec celui qui n’est plus. Un arc de cercle autour du cercueil, comme autrefois autour du lit du roi. Le mort devient subitement le roi, on l’adule, on lui sert des éloges, y compris ceux qui le méprisaient ou l’avaient oublié de son vivant. Cérémonie d’adieu en l’honneur aussi des hypocrites venus trop tard racheter leur conscience coupable. Papa, lui, n’en est plus témoin, il aurait voulu les revoir avant.

Nous, avec nos discours, on est là pour témoigner de notre amour, et dire à tous ceux qui sont là pourquoi papa méritait d’être aimé.

Puis la boîte qui contient papa est poussée hors de projecteurs et les rideaux se baissent. La salle reste emplie de notre amour et de notre chagrin, suspendus dans l’air comme l’était le temps les quelques jours avant sa mort.

Même ce corps inerte pour lequel j’avais de la tendresse a finalement disparu. Il ne me reste que l’empreinte de son visage, figé à jamais dans ma mémoire. Et peu à peu, je sais que cette mémoire reconstituera une image vivante de lui, effaçant la mine terne du mort par le sourire éternel de papa vivant. Car papa savait sourire, il était bon vivant.

Dans le registre des souvenirs, les mots qui me marquent le plus sont ceux de mon ancien prof d’histoire, ami et collègue de papa : « UN HOMME BIEN ! »

Oui, définitivement, papa était un homme bien.

Et les visages furtifs subitement resurgis du passé pour rendre un dernier hommage à mon père son repartis chez eux. Pour la plupart, je ne les reverrai sans doute jamais. Papa a fait le lien, le temps d’une dernière rencontre. Je ne peux m’empêcher de penser que papa aurait aimé qu’ils resurgissent du néant lorsqu’il était encore là pour s’en réjouir. Trop tard…

Adieu papa !

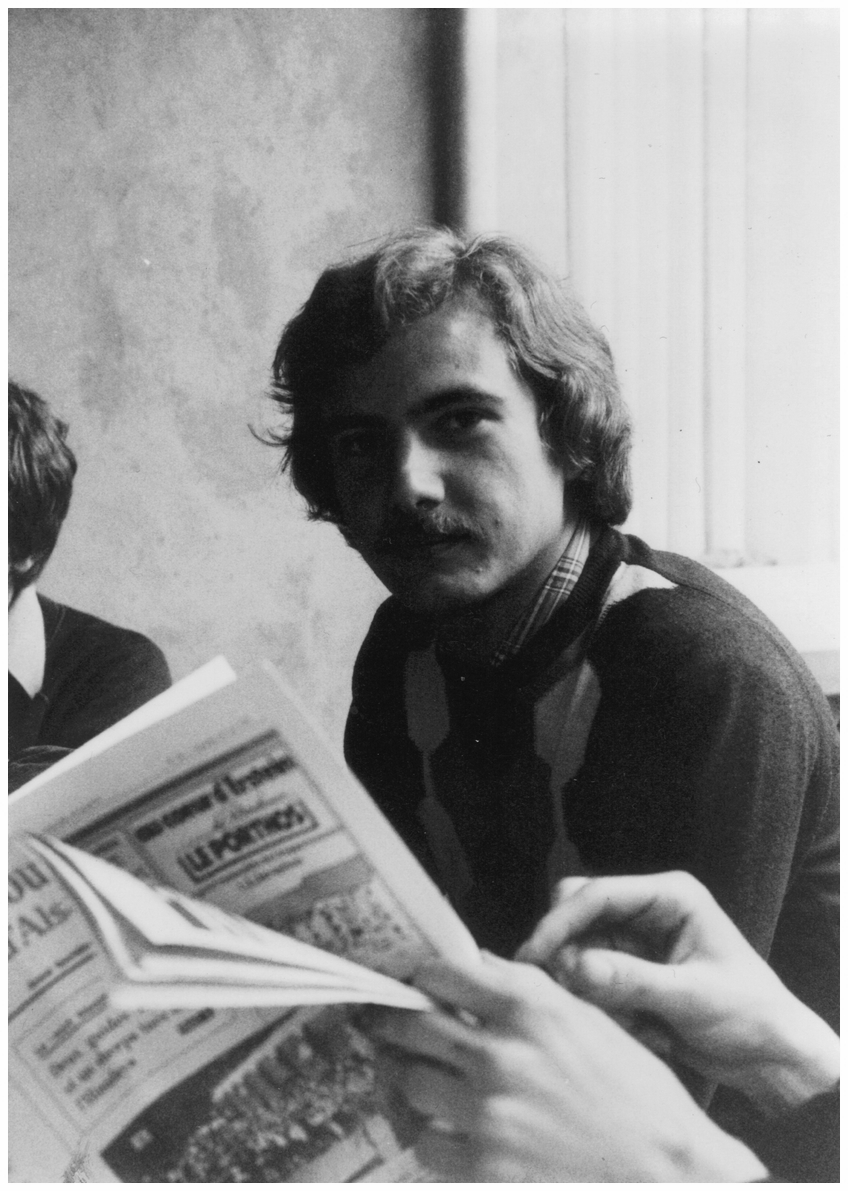

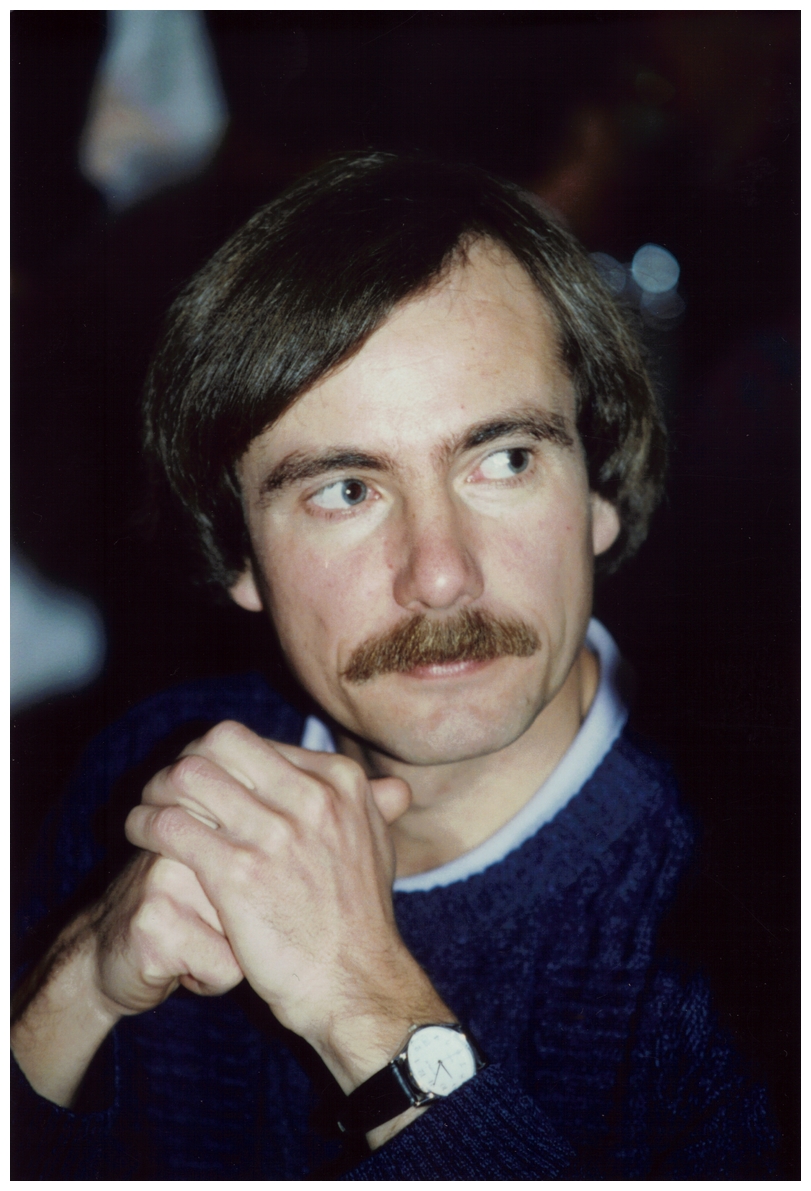

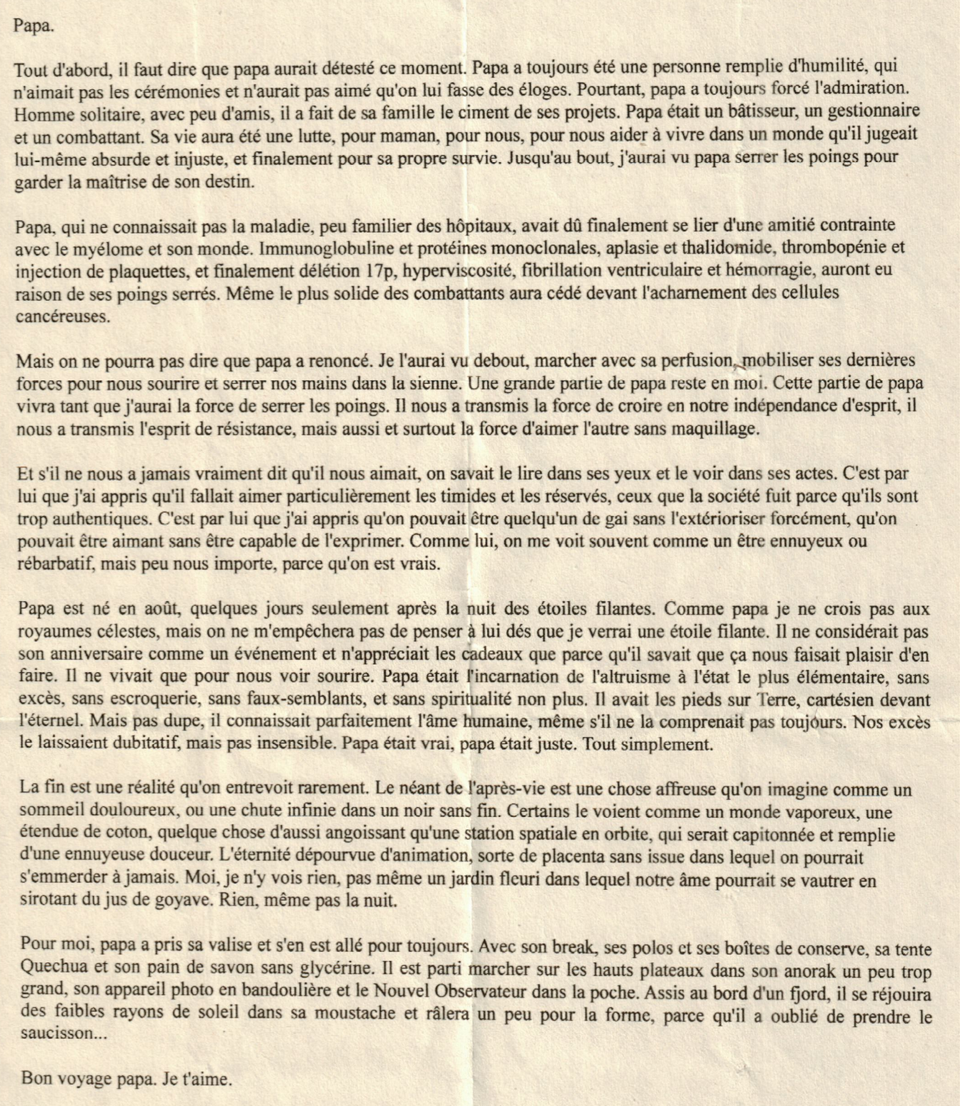

Le texte que j’ai écrit pour mon père, lu lors de la cérémonie mortuaire.